ストーリー

認知症治療の最前線。パラダイムシフトの鍵は「検査」にあった

なかでも特に大きな期待をかけられているのが、高齢化社会で誰もが関わりうる「認知症」領域の検査だ。認知症の検査の最先端とは。これから認知症治療の常識はどう変わるのか。

長く老年医療を専門とし、アメリカのマウントサイナイ大学病院で、認知症治療を含めた臨床現場に立つ医師であり、著書『認知症になる人 ならない人』を上梓した山田悠史氏と、血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスで技術戦略本部長を務める岩永茂樹氏の対談で読み解く。

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京医科歯科大学医学部附属病院で研修。その後、日本全国各地の病院の総合内科、総合診療科で勤務。2015年からは米国ニューヨークのマウントサイナイ大学ベスイスラエル病院の内科で勤務し、米国内科専門医を取得。現在マウントサイナイ大学病院老年医学/緩和医療科に所属。NPO法人FLAT理事。合同会社ishify共同代表。近著に認知症になりやすい人の傾向と対策をまとめた『認知症になる人 ならない人 全米トップ病院の医師が教える真実』(講談社)がある。

大阪大学大学院工学研究科博士課程修了後、2006年にシスメックス株式会社入社。中央研究所やスタンフォード大学での研究活動を経て、数十ナノメートルの分子を検出できる超解像蛍光顕微鏡やアルツハイマー病の血液検査など先端医療技術の研究開発を牽引。現在は、国内外の研究開発拠点を統括する技術戦略本部長を務める。2021年から大阪大学の招へい教授も務めている。

検査はポジティブに活用できる

──これまでは「検査して病気を見つける」というのが治療の第一歩でした。今そこに変化が起きているそうですね。

また近年は、遺伝子検査の研究も進んでいて、体質や病気のかかりやすさ、薬の効きやすさなども調べられるようになっています。こうした検査があれば、その人ごとに最適な方法で病気を予防できたり、治療を選択できたりする可能性も高まる。検査そのものが進化し、その役割や位置付けが広がりつつあるのです。

体の中の数値を一時的なスポットとして見るのではなく、日々の健康管理から病気の予防、治療、予後のモニタリングまでの一連のジャーニー(旅路)として継続的に見ていく。私たちシスメックスは長年、検査の領域に携わっていますが、こうした考え方をすることで検査をよりポジティブに活用していけると考えています。

私は老年医療が専門で、その中でも認知症の治療を受け持つ機会が多いのですが、実はこれまで認知症の原因疾患のうち60〜70%を占めるアルツハイマー病を診断するための手軽な検査がなく、正しく診断するのが非常に難しい領域だったんです。

もちろん今までも、アルツハイマー病の診断を助ける検査は存在していました。ですが、腰の骨に針を刺して脳脊髄液を採取する脳脊髄液検査やPET検査など、身体的および金銭的な負担が大きいものしか選択肢がなかった。そうした理由で、アルツハイマー病の診断には患者さんの話を聞いて診断する「問診」や「診察」が中心となることが多く、その重要性は今も変わらないものの、客観的な検査を十分できないことで誤診を招くケースもありました。科学的根拠が確立されたより簡便な検査の有無は、医師が提供できる診断や治療の質に大きく影響するのです。

血液でアルツハイマー病を診断できる時代に

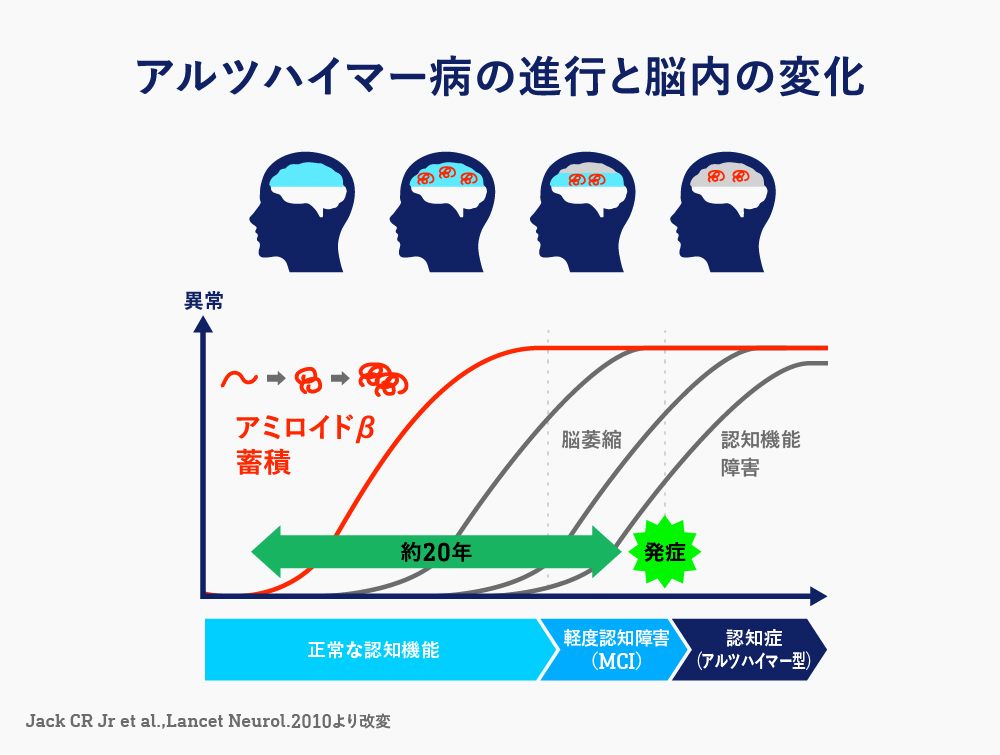

アルツハイマー病の進行を抑制するには、脳内の「アミロイドβ」という原因物質の塊を除去する必要があります。その蓄積したアミロイドβを除去する「レカネマブ」や「ドナネマブ」などの新薬も、すでに登場しています。ですがその新薬を適切に用いるにあたり、脳内のアミロイドβの蓄積状態を調べる方法が課題となっていました。先ほど山田先生が言及されたように、既存の検査方法の課題をふまえ、患者さんの身体的な負担が少なく、身近な医療機関で受診可能な検査の実用化が期待されてきました。

シスメックスは長年の研究開発の末、脳内のアミロイドβの蓄積状態をわずかな血液から調べることのできる検査試薬の開発に成功しました。米国をはじめ、欧州、日本を含むアジア各国で着実に市場導入を進めています。

これまでアルツハイマー病と診断された方のうち少なくとも2~3割は、LATE(Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy)という全く違う病気であることが分かってきました(※2)。症状は似ていますが、アプローチは全く異なります。問診だけでは、LATEを見分けるのが難しく、アルツハイマー病と診断されていた場合は、見当違いな情報提供になっていた可能性があるのです。

その問題も、アルツハイマー病原因物質の脳内蓄積状態を簡便に測定できる血液検査が導入されると大きく改善するはず。ちょうどアメリカでもこの検査方法が認可されたばかりで、いよいよ日常の診察が変わってきそうだと期待しています。

──血液中のアミロイドβを測るのはかなり難易度が高く、不可能だと言われた時期もあったと聞いています。どのような過程を経て実用化に至ったのでしょうか。

さまざまな成分が含まれる血液から、脳の異常だけをどうやって捉えるのか。既存の王道検査と比較し、血液検査が脳内の異常を正しく捉えているかをいかに示せるか。そのために、多くの検証と時間を要する困難なプロセスが必要でした。

シスメックスには、多様なバックグラウンドを持つ研究者が同じチームで研究開発にあたるという文化があります。そこから生まれる独自の発想力・イノベーションが、今回の成果につながったと分析しています。

検査の進化が、医療のパラダイムシフトを牽引

──医療現場の常識を変える「検査」。今後検査の可能性はどのように広がっていくのでしょうか。

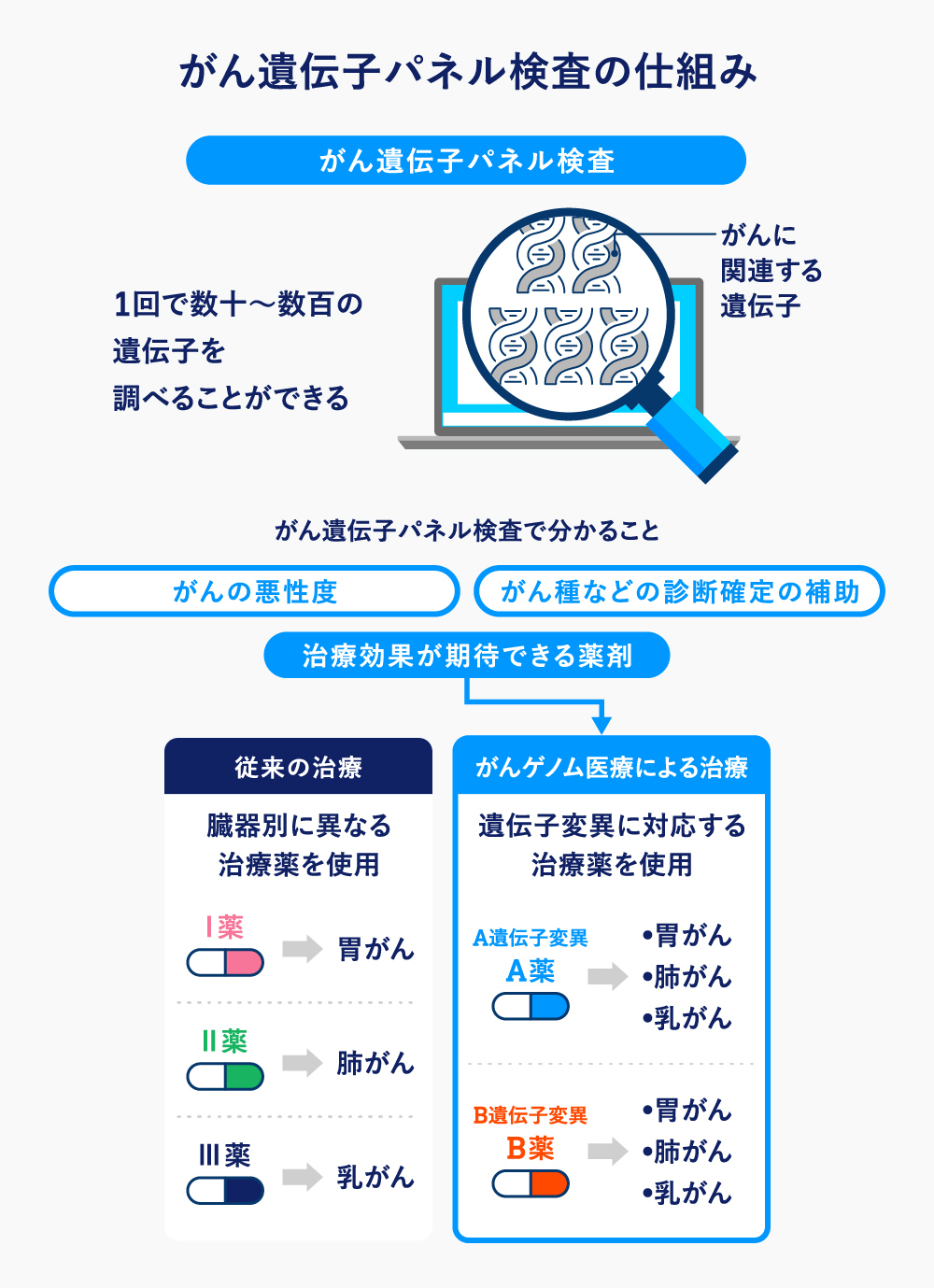

岩永:これまで検査のプロセスの自動化や高度化が進められてきましたが、検査の革新的な進化を表す一例が、がん遺伝子パネル検査の登場です。

これは、がん組織や血液からDNAを抽出し、数十から数百のがん関連遺伝子を同時に解析する検査で、従来のように一つずつ遺伝子を調べるのではなく、パネル(セット)としてまとめて調べるのが特徴です。患者さんごとに異なる遺伝子変化の組み合わせを明らかにすることで、一人ひとりの患者さんにあわせた個別化医療の実現を目指しています。

シスメックスの遺伝子パネル検査システムは、がんゲノム医療のコンビネーション医療機器として日本で初めて製造販売承認を取得し、保険適用も受けました。

当社は、50年以上にわたり検査に取り組んできた歴史があり、豊富な検査データ(ビッグデータ)やナレッジを有しています。それらをAIと融合させることで、たとえば感染症の流行を予測し、予防に繋げるというような新たなアプローチが可能になると考えます。

そしてもう一つ重要なのは、AIによって得られた知見や予測結果が、新たな検査技術の確立に還元される可能性があること。より迅速に、そして的確に社会のニーズに応えることが可能になると期待しています。

というのも治療薬の価格はまだ高く、「20年後に認知症になる可能性が高そう」とわかったとしても、費用対効果を含めて現実的に有用な治療方法をまだ提案できないためです。

ですがこのような検査が確立されることで、研究開発が進むことが予想されます。そうした研究の先に、アルツハイマー病を予防する検査の実現、さらにはワクチンのような形でアミロイドβの蓄積を防ぐ方法なども出てくるかもしれません。

岩永:おっしゃる通りですね。検査技術の確立が、新たな研究や治療法の開発を促進し、それがまた新しい検査技術の発展につながる。「検査」を起点にそんな好循環を生み出していくことが、私たちの役割だと考えています。

シスメックスはこれからも、予防、診断、治療、予後というヘルスケアジャーニーを支える検査・診断技術を生み出し、ヘルスケアの進化に貢献していきたいと思います。

編集:金井明日香

先駆者に学べ。世界で「シェア1位」の理由を徹底分析|NewsPicks

多くの日本企業が、市場拡大のためにグローバル進出に注力するが、海外市場でシェアを獲得し、維持するのは至難の業だ。そんななか1970年代に海外進出を始め、今もなお右肩上がりの成長を続ける日本企業がある。血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスだ。その海外売上高比率は、なんと8割強にも上る。一般的に難易度が高いとされる海外進出を成功させ、成長し続けられる理由は何か。企業の海外戦略に詳しい慶應義塾大学 総合政策学部 准教授の琴坂将広氏と、シスメックスで販売、サービス&サポートを含めた国内・海外の事業推進を長年牽引している同社取締役 専務執行役員の松井石根氏が、「3つのQuestion」を通して企業がグローバルで勝つ力を読み解いていく。

健康に必要なのは「長期戦略」だ。検査結果の賢い使い方|NewsPicks

忙しく働く中で、つい後回しにしてしまいがちな身体の問題。しかし、人生100年時代に健やかにパフォーマンスを発揮し続けるためには、健康や医療に関する正しい情報を入手し活用する「ヘルスリテラシーの向上」が不可欠である。ヘルスリテラシーとはどのようなものか。医療機関で受けるさまざまな検査や定期健康診断の結果に、私たちはどのように向き合うべきなのか。 マウントサイナイ大学アシスタントプロフェッサーで医師の山田悠史氏と、血液検査をはじめとする検体検査領域のリーディングカンパニーであるシスメックス株式会社 取締役 常務執行役員 CTOの吉田智一氏が語り合った。

関連キーワード

- ストーリーに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。