ストーリー

先駆者に学べ。世界で「シェア1位」の理由を徹底分析

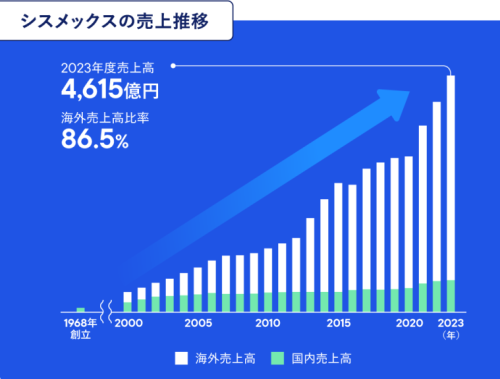

そんななか1970年代に海外進出を始め、今もなお右肩上がりの成長を続ける日本企業がある。血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスだ。その海外売上高比率は、なんと8割強にも上る。

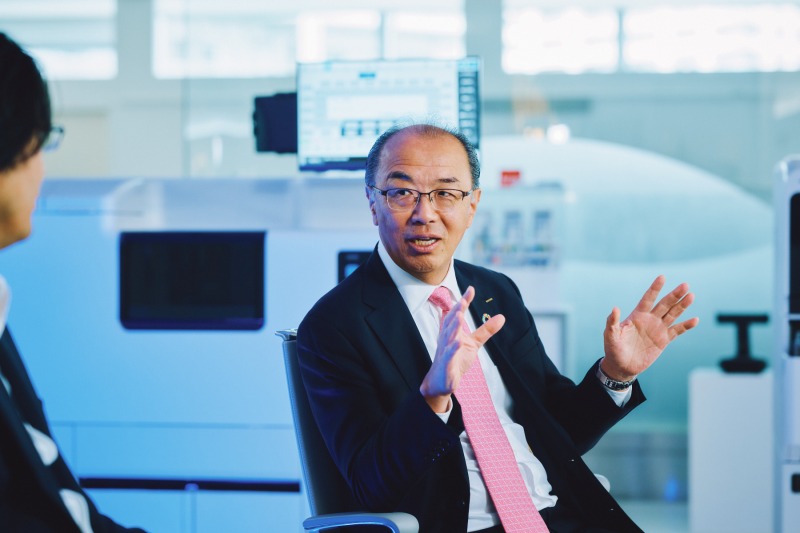

一般的に難易度が高いとされる海外進出を成功させ、成長し続けられる理由は何か。 企業の海外戦略に詳しい慶應義塾大学 総合政策学部 准教授の琴坂将広氏と、シスメックスで販売、サービス&サポートを含めた国内・海外の事業推進を長年牽引している同社取締役 専務執行役員の松井石根氏が、「3つのQuestion」を通して企業がグローバルで勝つ力を読み解いていく。

慶應義塾大学環境情報学部卒。在学中に3社の起業を経験し、卒業後はマッキンゼー・アンド・カンパニーの東京及びフランクフルトに在籍。北欧、西欧、中東、アジアの9カ国で多国籍企業の戦略策定に関わる。 2013年、オックスフォード大学にて博士号(経営学)を取得。立命館大学を経て、2016年から現職。オックスフォード大学サィードビジネススクールのアソシエイトフェロー、上場企業を含むスタートアップの社外取締役も兼務する。著書に『STARTUP 優れた起業家は何を考え、どう行動したか』『経営戦略原論』『領域を超える経営学 グローバル経営の本質を「知の系譜」で読み解く』など。

1985年、東亞医用電子(現シスメックス株式会社)入社。シスメックスとして初となる海外直販を現地担当者として推進するなど、海外グループ会社の販売責任者や海外統括現地法人の責任者を歴任。2001年にヨーロッパの現地法人 社長も経験。長年にわたり国内外の販売・マーケティングなど事業推進に携わり、グローバルな事業展開に貢献。2023年4月、取締役 専務執行役員就任、現在に至る。プロフィール写真は、シスメックスの東京支社で撮影。

Q1. なぜ「モノ売り」モデルから脱却できたのか?

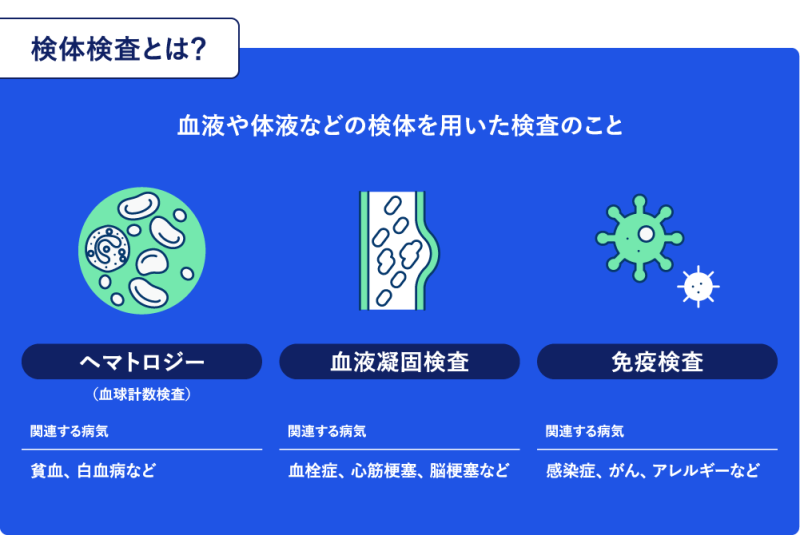

今日は色々と深掘りしてお聞きしたいのですが、あらためてシスメックスの事業内容やビジネスモデルを教えていただけますか?

特にヘマトロジーではグローバルシェア50%以上を占め、世界中のお客様から高い評価をいただいています。

検査機器の販売時に売上を計上する買い切り型モデルではなく、消耗品である試薬やサービス&サポートを提供することで、継続的に収益を得るモデルです。

すなわち、単に商品を提供するのではなく、その使用を通じて得られる価値の提供を意識した事業展開を成功させた、先駆者的企業です。

その一方で、1980〜90年の日本の製造業はこぞって海外に進出していましたが、プロダクトアウトの考えが強く、単発の「モノ売り」モデルから脱却できなかった。

その結果、より安価な海外製品にシェアを奪われたりして、撤退を強いられる、事業成長が鈍化するといった事例が散見されていました。 そんななか、なぜシスメックスは「継続的な収益を上げるモデル」に転換できたのでしょうか?

シスメックスが海外進出でこだわってきたのは、現地の代理店を介さずに、医療現場のお客様と直接つながってビジネスをすることです。

時には代理店と協業することで現地の商習慣の理解が深まり、取引が円滑に進むなどの利点もあります。ですがこれまでの経験から、代理店経由でお客様の声を又聞きするだけでは、真のニーズを読み解きづらい。

我々メーカーの強みは、このニーズを製品やサービスに反映できることにあります。直接お客様と対話するなかで、日本とは異なる多様なニーズが見えてくる。こうしたお客様の声をもとに製品の改善を行うこと、さらにはメーカーが直接サービス&サポートを提供することで、顧客満足、そして信頼獲得につなげてきたのです。

そうした取り組みのなかで、創業間もない頃、あるお客様から「既存の試薬(※)は品質が安定しない。シスメックスが試薬も作ってくれないか」との声をいただきました。当時、検査機器のみを開発し提供する会社で、いわゆる“機械屋さん”でしたから、専門外の試薬を作り安定供給させることは、非常に難しい経営判断でした。

それでも患者さんのために「正確な検査結果をお届けしたい」、そして必要な時にお客様にお届けすることで「検査を止めてはいけない」との思いで試薬作りを始めたのです。

Q2. なぜ挫折せずに海外進出できたのか?

琴坂:素晴らしいチャレンジ精神ですね。今お話に挙がったような海外進出初期についても、お聞きしたい点がたくさんあります。

万全の態勢で海外進出に挑んでも、すぐに成果が出るとは限りません。むしろ、海外進出初期はコストが伴うため、しばらく辛抱が必要な時期です。しかし、多くの企業は進出初期の赤字に耐えきれずに、早々に撤退を表明してしまいます。3、4年は耐えられても、その先何年も耐えられる企業は稀です。

シスメックスは、なぜ途中で挫折せずに海外進出を推し進められたのでしょうか?

というのも検体検査のマーケットは、人口(検査を受ける人の数)と相関があり、人口が多い国や地域は、市場ポテンシャルが高いと言えます。そのため、日本と世界の人口を見れば、「海外進出なくして、持続可能な企業成長はない。海外で絶対に成功しなければ」という強い志がありました。

シスメックスのグローバル化を牽引してきた当時の社長である家次恒(現シスメックス代表取締役会長 グループCEO)は、「検体検査領域で世界トップ10企業になる」と宣言し、全社にメッセージの発信を続けました。

琴坂:そうしたトップからの強い発信、コミットメントがあったのですね。

当時、私は「シスメックスとして前例のない、海外におけるメーカー直販を成功させる」というミッションのもと現地に赴任していました。

イギリスに販売子会社を設立した1年目は赤字を計上したものの、その翌年からは巻き返し、黒字化を達成しました。その大きな要因は、長期的な視野で準備をしてきたことにあります。

具体的には、子会社設立よりずいぶん前の時代から、ヨーロッパ各国において、代理店やお客様への技術指導・情報交換などを精力的に展開していました。現地代理店のニーズに合わせたローカライズ製品を作り輸出開始するなど地道な活動を継続するも、ヨーロッパの市場は非常に複雑で、販売網が定まらない時期がしばらく続きました。

その状況を打開しようと、ドイツに駐在員事務所を開設し、これを機にヨーロッパの流通・販売網の整備や、ヨーロッパで影響力を持つKOL(Key Opinion Leader)とのネットワークを形成できました。これがイギリスでの事業にも効いたんです。

今海外市場に挑んでいる日本企業にも、参考になる点が多くあると感じました。海外進出を始めて数年は、赤字になって当たり前。戦略的に「下準備」の期間を設けて、長期的な視点で取り組むことが重要ですね。

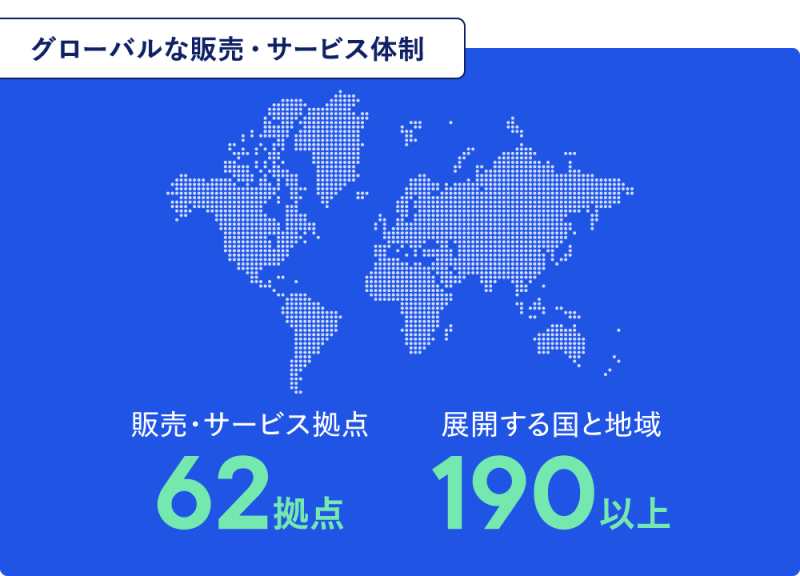

Q3. なぜ多国展開・シェア拡大に成功できたのか?

これは、我々のヘマトロジーという圧倒的な強みを軸に他社とのアライアンスやM&Aを行い、販売網の拡大や新事業領域を常に模索し続けてきたことが功を奏したと考えています。

当時、シスメックスは市場シェアの拡大を模索している時期にありました。ロシュ社はスイスに本拠地を置く世界的な製薬企業ですが、そのロシュ社と販売、共同開発およびIT分野において協業する契約を結び、これが市場シェアの拡大に大きく貢献することになりました。

その後、環境変化に応じて両社の関係を進化させながら、25年以上にわたり強固なパートナーシップを構築しています。

なぜロシュ社ほどの大企業が、シスメックスとの提携を選んだのでしょうか。たとえばロシュ社には、自社で開発するという選択肢もあったように思います。

そうした世界で戦える独自性があったからこそ、対等な立場でのパートナーシップが実現できたのだと思います。

さらに2003年「この機会を逃してはならない」との思いから、ロシュ社に「米国でヘマトロジーの販売・サービスを自社で行いたい」と申し出て、それをロシュ社に受け入れていただき、直接販売、サービス&サポートへ舵を切りました。

広大な米国市場において、顧客満足と効率性の両輪を実現させることは容易ではありませんでしたが、今やサービスの手厚さが現地で評価され、結果的に米国でのヘマトロジーのシェアを当時の10%弱から、現在の圧倒的シェアNo.1へと高めることができたのです。

シスメックスも多種多様な提携や協業で、急速な多国展開を成し遂げています。

さらに自分たちのありたい姿を明確に描く一方、相手と自社の状況を見ながら、フレキシブルに多様な提携パターンを試行錯誤している点も特徴です。相手との柔軟な交渉、機会を適切に取りに行く姿勢は大いに学びになります。

ここまで過去の取り組みをお聞きしてきました。今後の展開はどうお考えですか?

そのため、検査を含めた医療への高い需要と市場成長が見込まれています。インド以外では、アフリカ大陸にも注目していますね。

これまでの知見やノウハウを生かしながらより多くの国や地域に我々のソリューションを届けていく考え方もあれば、顧客のニーズに根差したソリューションをより充実させたり、新しい研究領域や検査項目を拡大させたりと、さらなる付加価値をつける方向性も模索しています。

血液検査という体への負担が少なくかつ簡便な検査で、病気の早期発見や診断支援、より良い治療機会につながる、新たな検査・診断技術の創出に取り組んでいます。

今回の対談では、世界で評価される事業、急速な国際化の背景に何があったのか、その一部を垣間見られた貴重な機会でした。

これから企業の海外展開をテーマに授業をする際は、シスメックスを事例に使わせていただきたいです。ありがとうございました。

自社の製品やサービス、それらが提供する価値を含めたソリューションに自信を持っているからこそ、世界中に届けて一人でも多くの方の健康に貢献したい。その初心を忘れずに、これからも邁進していきたいと思います。

健康に必要なのは「長期戦略」だ。検査結果の賢い使い方|NewsPicks

忙しく働く中で、つい後回しにしてしまいがちな身体の問題。しかし、人生100年時代に健やかにパフォーマンスを発揮し続けるためには、健康や医療に関する正しい情報を入手し活用する「ヘルスリテラシーの向上」が不可欠である。ヘルスリテラシーとはどのようなものか。医療機関で受けるさまざまな検査や定期健康診断の結果に、私たちはどのように向き合うべきなのか。 マウントサイナイ大学アシスタントプロフェッサーで医師の山田悠史氏と、血液検査をはじめとする検体検査領域のリーディングカンパニーであるシスメックス株式会社 取締役 常務執行役員 CTOの吉田智一氏が語り合った。

関連キーワード

- ストーリーに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。