ストーリー

健康に必要なのは「長期戦略」だ。検査結果の賢い使い方

忙しく働く中で、つい後回しにしてしまいがちな身体の問題。しかし、人生100年時代に健やかにパフォーマンスを発揮し続けるためには、健康や医療に関する正しい情報を入手し活用する「ヘルスリテラシーの向上」が不可欠である。ヘルスリテラシーとはどのようなものか。医療機関で受けるさまざまな検査や定期健康診断の結果に、私たちはどのように向き合うべきなのか。

マウントサイナイ大学アシスタントプロフェッサーで医師の山田悠史氏と、血液検査をはじめとする検体検査領域のリーディングカンパニーであるシスメックス株式会社 取締役 常務執行役員 CTOの吉田智一氏が語り合った。

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京医科歯科大学医学部付属病院で研修。その後、日本全国各地の病院の総合内科、総合診療科で勤務。2015年からは米国ニューヨークのマウントサイナイ大学ベスイスラエル病院の内科で勤務し、米国内科専門医を取得。現在マウントサイナイ大学病院老年医学/緩和医療科に所属。NPO法人FLAT理事。合同会社ishify共同代表。

1995年薬学博士取得後、国立循環器病センター研究所で循環器領域研究に従事。その後、外資系創薬企業にて、中枢性疾患、がん領域での創薬研究に従事した後、2000年シスメックス株式会社入社。中央研究所や研究開発企画部門での研究開発を経て、2023年取締役 常務執行役員 CTOに就任、現在に至る。プロフィール写真は、シスメックスの研究開発拠点で撮影。

「誤情報」はあなたが思うより多い

── いま体調が悪くなければ、自分の健康や生活習慣を顧みないビジネスパーソンも多いと思います。日頃からヘルスリテラシーを高めておくべき理由とは何でしょうか?

── 一方で、比較的情報ソースも多様な現役世代は、情報感度も高い傾向にあるのではないでしょうか?

吉田:非常に共感します。身近なところですと、正しい情報を得やすい場所は病院や薬局なわけですが、日本人の気質なのか、担当医や薬剤師に質問をしない人が多いと聞きます。

検査結果と正しく向き合えているか?

山田:今回の対談相手は、検体検査領域でグローバルに事業展開するシスメックスですが、あえて言及したいことがあります。それは消費者の皆さんが「自分が受けた検査の特徴を理解したうえで、検査結果と正しく向き合えているか」という観点です。

そもそも検査は、臨床現場で活用されるものから、自身で行う簡易検査に至るまで多くの種類が存在します。 また、その検査結果は数値に過ぎません。各検査項目に正常値が設定されていて、そこから外れたら異常、という見方にどうしてもなってしまう。そうした数値に囚われて、間違った意思決定をしてしまうケースも実際に存在しています。

吉田:問題提起をありがとうございます。私たちシスメックスは、検体検査の領域で50年以上の歴史を持つ会社です。

検体検査は、病気の診断や治療方針の決定、治療経過のモニタリングなど、医療に不可欠なものです。そうした検査に必要な機器や試薬、ソフトウェアの研究開発から調達・生産、販売、サービス&サポートまでの一貫したバリューチェーンを有しています。

そうした想いのもと、時代のニーズに応じた製品・サービスを世界190以上の国や地域に提供し、いまではヘマトロジー(血球計数検査)、血液凝固検査、尿検査の3つの分野で世界No.1のシェアを獲得しています(※)。

── では検査を受ける側は、検査結果をどのように活用したらいいのでしょうか?

たとえば職場や自治体で受ける健康診断の結果をデータとして蓄積し、急激な数値の変化はないかと時系列で見てみるなど。そこで得られた示唆を元に、何か不安があればかかりつけ医に相談することから始めても良いかもしれません。

しかし、日本では職場や自治体の主導で健康診断が行われています。かかりつけ医とは離れたところで行われるため、同様のプロセスが発生しないのです。ですから、日本の場合は患者さん側が主体的に、かかりつけ医に相談する必要があります。

「後悔しない」ための身体との向き合い方

── 検査技術の進化に伴い、私たちが身につけるべきリテラシーも変わると思います。検査は今後、どのように進化していくのでしょう?

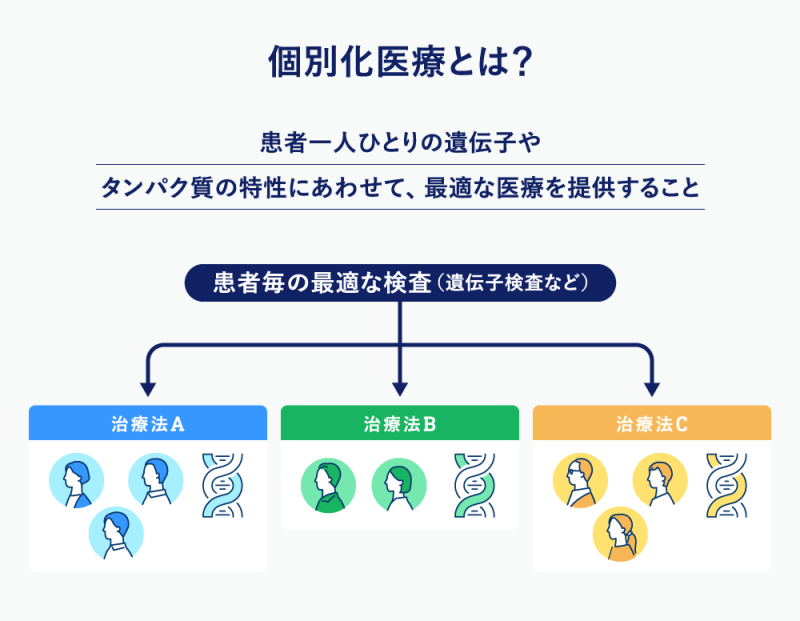

シスメックスは、がん組織の遺伝子を網羅的に解析するがん遺伝子パネル検査システムを提供し、2019年に日本で初めて保険適用されました。こうしたがんゲノム医療の社会実装が進めば、個別化医療をさらに身近なものにしていけると考えています。

そうした検査技術の進化は、確実に医療現場の発展につながる一方で、医療経済性における「費用対効果」という難しい問題もありますよね。たとえば、ある種類のがん検診は、対象年齢が40歳以上となっているけれども、AさんとBさんは、まったく違う個体なのに同じ40歳スタートでいいのか、と疑問に思ったことがある人もいると思います。実は、この問いに医療はまだ答えを出せていないんです。

医療にかかるコストと効果のバランスを見極めなければなりません。この問題に対してシスメックスは、より適切なコストで、より早く、より正確な検査を提供し、そうしたジレンマの解消に寄与していきたい。

── 未来の予防医療や個別化医療に対して、シスメックスはこれからどのような形で貢献していこうとされているのでしょうか?

そうした社会の実現に向け、シスメックスは今後も検査に真摯に向き合い、検体検査領域で更なるイノベーションを起こしていきます。さらに、未病・予防や治療領域などの新たな領域にも挑戦することで、皆さんのより良いヘルスケアジャーニーに寄り添える存在でありたいですね。

先駆者に学べ。世界で「シェア1位」の理由を徹底分析|NewsPicks

多くの日本企業が、市場拡大のためにグローバル進出に注力するが、海外市場でシェアを獲得し、維持するのは至難の業だ。

そんななか1970年代に海外進出を始め、今もなお右肩上がりの成長を続ける日本企業がある。血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスだ。その海外売上高比率は、なんと8割強にも上る。一般的に難易度が高いとされる海外進出を成功させ、成長し続けられる理由は何か。

企業の海外戦略に詳しい慶應義塾大学 総合政策学部 准教授の琴坂将広氏と、シスメックスで販売、サービス&サポートを含めた国内・海外の事業推進を長年牽引している同社取締役 専務執行役員の松井石根氏が、「3つのQuestion」を通して企業がグローバルで勝つ力を読み解いていく。

関連キーワード

- ストーリーに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。