新規事業の立ち上げには常に困難が伴う。それがコア事業の延長線上ではなく、異なる技術や発想が求められる領域であれば、そのハードルは一層高い。

創業以来、血液や尿などを採取して調べる「検体検査事業」を軸に発展してきたシスメックスも、新たな事業創出に挑む企業のひとつだ。その事業とは「メディカルロボット事業」、すなわち手術支援ロボットである。

2020年に「hinotori™ サージカルロボットシステム(以下、hinotori™)」の販売を開始し、その累計販売台数は100台目前だ(2025年10月現在)。

国内の医師から待望されていた国産の手術支援ロボット。シスメックスが、「メディカルロボット」という新たな領域に参入できたカギはなんだったのか。

経営戦略が専門で事業創出プロセスに精通する慶應義塾大学の琴坂将広教授が、hinotori™のキーパーソンとの対話を通して、その核心に迫る。

※NewsPicks Brand Designにて取材・掲載された記事を当社が許諾を得て公開

琴坂:「検体検査領域」のリーディングカンパニーであるシスメックスが、リスクも難易度も高い「治療領域」に踏み出したと聞いて、正直驚きました。なぜ、いま手術支援ロボットだったのですか。

村上:日本の医療現場は、深刻な外科医不足に直面しています。高齢化社会に伴う外科医療のニーズの高まりにより、医師一人ひとりの負担が増加しているのです。

この社会課題の解決に向け、当社もヘルスケア企業として貢献できる方法を模索していました。その一つが治療領域の「手術支援ロボット」だったのです。

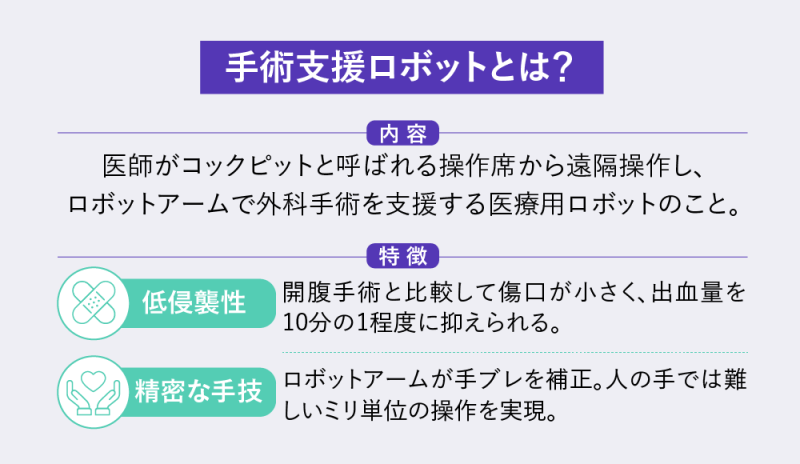

手術支援ロボットによる手術は、傷口が小さく出血量も少ないため、術後の回復が早いという患者側のメリットがあるのはもちろん、手術における医師側の身体的負担も軽減できる点で期待が寄せられています。

とはいえ琴坂先生のおっしゃるとおり、リスクも難易度も高い「治療領域」ゆえに、国内メーカーはなかなか進出できずにいました。

そんな中、現・川崎重工業株式会社(以下、川崎重工)の橋本社長から、現・シスメックス社長の浅野に「一緒に医療用ロボットをやろう」と声がかかり、同じ志を持っていたことを機にコラボレーションが始まりました。

こうして産業用ロボットのリーディングカンパニーである川崎重工と、検体検査に必要な機器・試薬・サービスを世界中で展開するシスメックスが、共同出資で「株式会社メディカロイド」を設立し、hinotori™が誕生したのです。

村上元一(シスメックス株式会社 MR事業本部長 兼 株式会社メディカロイド 代表取締役副社長SEO)

シスメックス株式会社に入社後、検査機器・試薬の国内営業・マーケティングに従事し、西日本の営業統括も経験。2023年より手術支援ロボット事業の販売活動に本格的に携わり、2025年4月より株式会社メディカロイド 代表取締役副社長SEOに就任し、現在に至る。

井上謙太(シスメックス株式会社 MR事業本部 MR事業推進部 シニアプランナー)

腹腔鏡下手術で使用する 関連製品の営業職を経て、2023年にシスメックス株式会社入社。医療機関とコミュニケーションを取りながら、手術支援ロボットの事業企画・事業開発に従事し、販売スキーム構築に貢献。

琴坂:先ほどhinotori™の操作を体験させていただきました。素人でもかなり直感的に、かつ細かい動きまで再現できるんですね。

井上:そうなんです。 hinotori™は、手ブレ防止機能や滑らかな動きが特長です。

私は腹腔鏡手術機器の営業を経て、いまはその知見を活かし、hinotori™の販売支援に携わっているのですが、外科医の先生方からも大きなメリットを感じていただいています。

腹腔鏡手術では技術の習得に時間がかかり、操作も難しいことが多いのですが、hinotori™では比較的短時間で扱い方を習得できるのです。

琴坂氏がhinotori™の操作を体験。両手両足を使うものの操作は直感的で、数分でコツを掴んでいた。

加えて、hinotori™は、外科医の働き方にも変化をもたらしています。

通常の手術では、執刀医が長時間立ちっぱなしのまま作業することも多く、首や腰に大きな負担がかかっていました。

一方、hinotori™では座ったまま手術が可能です。人間工学に基づいて設計された操作席により、無理なく“自分にとってのベストポジション”を見つけられる。

そのため、長時間の手術でも疲れにくく、集中力を維持しやすい。結果として、執刀医の身体的負担を大きく軽減し、無理のない働き方を可能にするのです。

さらに若手医師からは「ロボット手術ができる外科領域で働きたい」という声も上がっているそうで、外科医の持続可能性を高める一助になると期待しています。

琴坂:切迫した現場ニーズが伝わります。ですが、いくら現場から求められていたとはいえ、既存の検査事業とは、ビジネスの組み立て方も背負うリスクもまったく異なります。

なぜ、そこまで思い切った決断ができたのでしょうか。

琴坂将広(慶應義塾大学 総合政策学部 教授)

慶應義塾大学環境情報学部卒。在学中に3社の起業を経験し、卒業後はマッキンゼー・アンド・カンパニーの東京及びフランクフルトに在籍。北欧、西欧、中東、アジアの9カ国で多国籍企業の戦略策定に関わる。2013年、オックスフォード大学にて博士号(経営学)を取得。立命館大学等を経て、2016年より慶應義塾にて教鞭をとる。2025年より現職。著書に『STARTUP 優れた起業家は何を考え、どう行動したか』『経営戦略原論』など。

村上:決断に至った背景には、大きく二つの要因があります。

一つは、産業用ロボットのリーディングカンパニーである川崎重工と、検査・診断の技術を保有し、医療分野に幅広いネットワークを持つシスメックスという異業種の2社が、共通の想いを持ち、パートナーシップが実現したこと。

そしてもう一つは、シスメックスに根付く「挑戦」の企業文化です。

人の命や健康に関わる医療分野では、企業は守りの姿勢が強くなる傾向があります。もちろん私たちもそういった側面はありますが、シスメックスが大事にしているのは、より良い医療を提供することで安心を届けること。

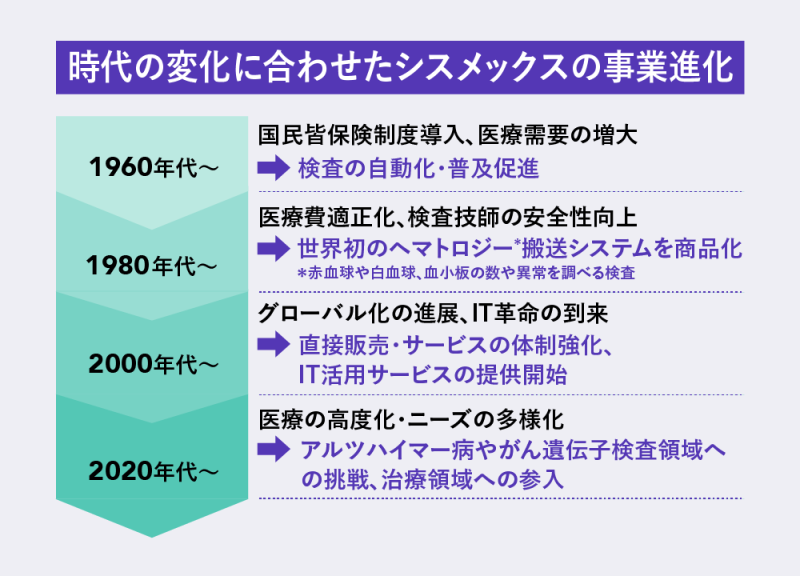

その実現のために、常に時代を先読みして、医療従事者やその先の患者さんが求めることを真摯に追求し続けてきました。

そういった変化を恐れず挑戦する文化があり、時には従来のやり方を大きく見直しながら進化してきたからこそ、決断できたのだと思います。

琴坂:まさに私が注目したいのは、シスメックスが常に自社のビジネスモデルを進化させてきた点です。

創業当初は検査機器をつくって販売する、いわゆる「モノ売り」の企業でしたが、やがて試薬やカスタマーケアを組み合わせ、継続的に収益を得る仕組みへと転換しました。

単に製品をつくって届けるのではなく、その使用を通じた価値を生み出す仕組み(バリューチェーン)自体をつくるモデルに舵を切ったのです。

このような仕組みをつくるには、顧客の課題を緻密に抽出し、アジャイルに解決策を提供し続ける姿勢が欠かせません。

シスメックスは、顧客との対話と課題解決を重ねるなかで、まったく新しい手術支援ロボットという事業に挑む土台を築いてきたのだと推察します。

琴坂:hinotori™は2020年の販売開始から順調に市場導入を進めていますね。外資系メーカーが主戦場の市場で、国産として挑む意義は大きいと感じます。

医療現場で評価されているポイントや、差別化要素はどこにあるのでしょうか。

井上:hinotori™は「オープンプラットフォーム」という設計思想を採用しています。

これは、メディカロイド、川崎重工、シスメックスの技術だけで完結するのではなく、他社の機器や技術と組み合わせて価値を拡張する考え方です。行政やアカデミア、医療機関、民間企業など、各分野の専門家と連携する体制を整えています。

加えて「国産」だからこそ、医師の多様な要望に迅速に応えられる柔軟性の高さも強みとなっています。というのも従来は、ロボットの仕様に合わせて手術方法を変えるのが一般的でした。

しかしhinotori™では、「医師が望む手術をロボットでどう実現するか」という新たな観点から、ユーザーの声を反映したアップデートを重ね、継続的に改良し続けています。その対応力を評価してくださる医師の皆さんが、着実に増えているのを実感します。

琴坂:なるほど。今のお話も重要な観点で、hinotori™が新規事業として興味深いのは、それ自体が新しいイノベーションを生み出す土台になっているという点なのです。

経営学でも、価値あるイノベーションを広げるためには、他のプレイヤーが参加できる“開かれた設計”であることが重要だと言われています。

外部から新しい技術や知見が持ち込まれることで、組み合わせや改良の機会が増え、新しい用途や体験を生み出すためです。

その意味で、hinotori™が特定の企業内でとどまらず、外部の技術や人材とつながれるオープンな設計になっていることは、大きな強みだと思います。

村上:ありがとうございます。hinotori™は手術の在り方そのものを変える可能性があると私は考えています。

その一つに、ネットワーク環境を利用した遠隔手術が挙げられます。現在はヒトへの使用は承認されていませんが、将来的に遠隔手術が可能になれば、地域医療の質の向上や医療格差の解消にもつながると期待しています。

実用化に向けた実証実験にも取り組んでおり、神戸・フランス間の片道23,000キロメートルにおよぶ距離での遠隔操作が実現しました。

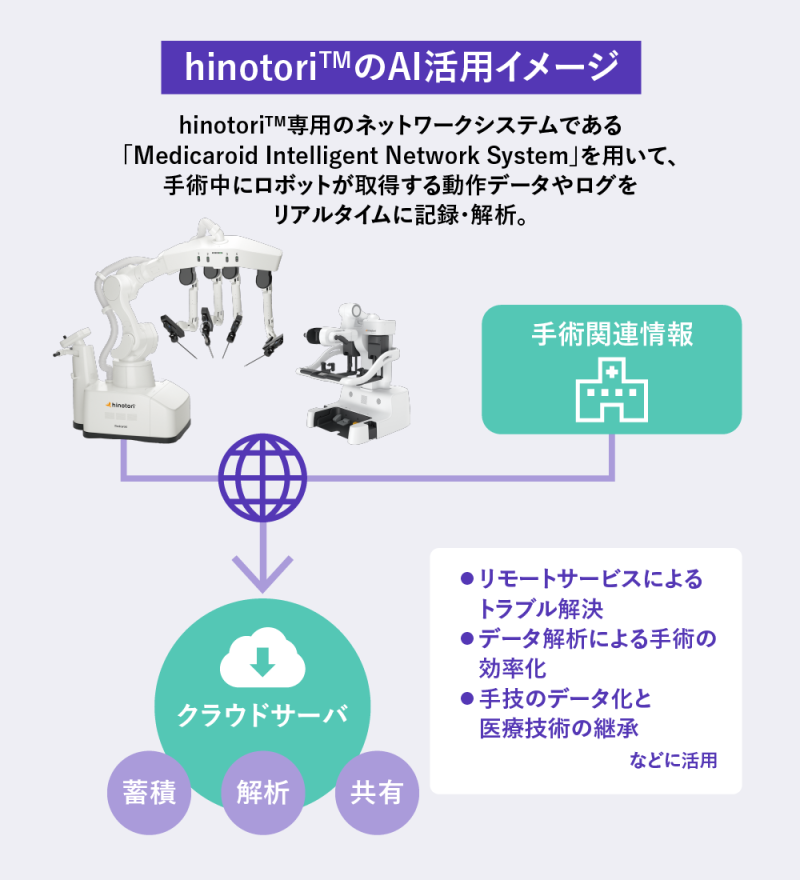

また、手術中の「医師の所作」と「ロボットの動き」を丸ごと記録できる

ログの活用にも着目しています。その大きな利点の一つが、教育の質を高められることです。

従来のように先輩医師の手術に立ち会い、現場で見て学ぶだけでなく、熟練医師の操作ログを“教材”として活用すれば、手術中の動きを再現しながら手技を習得できるようになる。

これにより、個々のスキルに合わせた、効率的かつ効果的なトレーニングが可能となるのです。

琴坂:医療現場でもAI活用が進んでいますが、AIはこのログを解析することで初めて生きてきます。 製造業ではすでに、現場作業をデジタル上で完全に再現し、シミュレーションしたうえでロボットに実作業をさせる取り組みが始まっています。 同じように、AIが手術ログを解析すれば、現実に近いバーチャル空間で手術を再現・検証できるようになる。 これは単なる治療の支援にとどまらず、新しい手術の在り方そのものを切り開く可能性を秘めていますね。

村上:私たちは、医療現場に新しい選択肢を提供できると考えています。ですから、日本だけでなく世界にもその価値を届けていきたい。 実際に、シンガポールとマレーシアでは製品導入が進んでおり、手術症例数も飛躍的に増加しています。まずはアジアで安全な手術体制を築き、その先にはヨーロッパでの展開も見据え準備を進めています。

琴坂:世界市場に展開するうえでも、シスメックスが検査事業で築いてきた販売・サポート体制が生きるわけですね。 長年にわたり、世界各地の医療現場と向き合い、検査機器の導入から運用支援、保守までを一貫して担ってきた経験が、メディカルロボットという新たな領域でも確かな信頼と安心感につながっているのだと思います。 今後の展開が非常に楽しみですね。

村上:ありがとうございます。シスメックスは、一人ひとりの生涯における「予防」「診断」「治療」「予後」を一連の旅路と捉え、ヘルスケアジャーニーに寄り添うことをビジョンに掲げています。

メディカルロボット事業への参入は、外から見ると一見大胆な挑戦に映るかもしれません。しかし社内から見れば、「検査のその先」へと進むために必然の一歩でした。

検査・診断領域での貢献に加え、hinotori™を通じて手術環境の安全性と効率性を高めることで、人々のより良いヘルスケアジャーニーに寄り添いたい——その思いが、私たちの挑戦を後押ししています。

シスメックスは、世界の医療現場に新たな価値を届けるべく、さらなる挑戦を続けていきます。

hinotori™は、株式会社メディカロイドの登録商標です。シスメックスは、メディカロイドの手術支援ロボットhinotori™のグローバル総代理店として国内外での販売を実施しています。

執筆:横山瑠美

撮影:小池大介

デザイン:片桐凜子

編集:金井明日香

NewsPicks Brand Designにて取材・掲載されたものを当社で許諾を得て公開しております。

2025-10-29 NewsPicks Brand Design

多くの日本企業が、市場拡大のためにグローバル進出に注力するが、海外市場でシェアを獲得し、維持するのは至難の業だ。そんななか1970年代に海外進出を始め、今もなお右肩上がりの成長を続ける日本企業がある。血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスだ。その海外売上高比率は、なんと8割強にも上る。一般的に難易度が高いとされる海外進出を成功させ、成長し続けられる理由は何か。企業の海外戦略に詳しい慶應義塾大学 総合政策学部 准教授の琴坂将広氏と、シスメックスで販売、サービス&サポートを含めた国内・海外の事業推進を長年牽引している同社取締役 専務執行役員の松井石根氏が、「3つのQuestion」を通して企業がグローバルで勝つ力を読み解いていく。

これまで医療における検査の役割は、「病気を見つける」ことだと考えられてきた。だが検査は飛躍的に進化し、その役割はいまや「最適な治療につなげる」ことや「治療の効果を最大化させる」ことにまで広がっているという。

なかでも特に大きな期待をかけられているのが、高齢化社会で誰もが関わりうる「認知症」領域の検査だ。認知症の検査の最先端とは。これから認知症治療の常識はどう変わるのか。

長く老年医療を専門とし、アメリカのマウントサイナイ大学病院で、認知症治療を含めた臨床現場に立つ医師であり、著書『認知症になる人 ならない人』を上梓した山田悠史氏と、血液検査をはじめとする検体検査領域を牽引するシスメックスで技術戦略本部長を務める岩永茂樹氏の対談で読み解く。

関連キーワード

- ストーリーに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。