ストーリー

自ら選び、選ばれる—ジョブマッチングによる新卒社員の配属プロセス変革

~従業員が自律的なキャリアを築き、ともに成長し続ける企業となるために~

自律的なキャリア形成とエンゲージメント向上を目指し、マッチング理論を人員配置に活用する

従業員と部門がお互いの魅力をアピールし合い、従業員の自律的な成長を促す

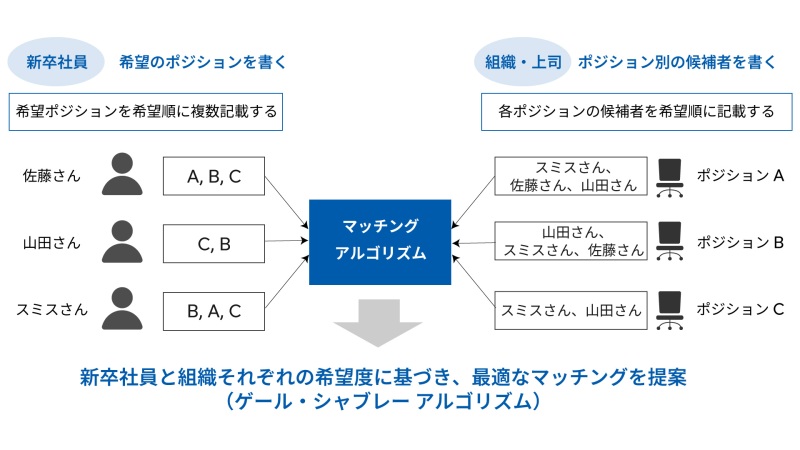

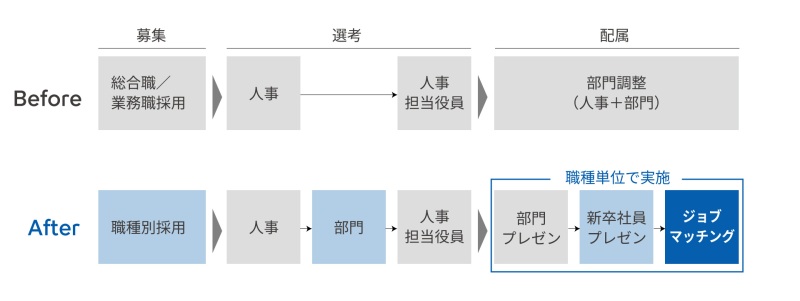

マッチングアルゴリズムを導入するために、まず新卒採用のフローを見直しました。総合職・業務職といった切り口ではなく、募集時から職種別の窓口を設けています。さらに入社後の研修期間中に、配属先候補となる各部門が新卒社員に対してプレゼンテーションし、自部門の目指す姿や業務内容を紹介。その後、新卒社員が自分をアピールするプレゼンテーションを行います。双方のプレゼンテーションを経て、新卒社員は希望する部門を、各部門は希望する新卒社員を順位付けして申告します。この希望情報をマッチングアルゴリズムに入力し、配属先を決めていきます。

新たな配属決定プロセスの効果として、導入初年度(2021年度)は、新卒社員の満足度が95%、またエンゲージメントスコアは前年度と比較して5ポイント近く上昇し71%となりました。

また、「

配属決定プロセスがブラックボックスではなくなり、新卒社員と部門の意向で配属先が決定する仕組みになったことで、配属への納得感が増したことがデータからも示されています。

一方、新卒社員を受け入れる部門側については、初年度の満足度は70%ほどに留まり、自部門を希望してくれる新卒社員が少なかったと失望感を持った部署もありました。しかし次年度以降は自部門の魅力を伝えるために、さまざまな工夫をするようになりました。自部門のやりがいや経験できる業務、将来的に身につけられるスキルなどをアピールし、新卒社員から選んでもらえるように、魅力的な伝え方を模索し始めたのです。

これにより人材配置に対する双方の満足度が上がり、2022年度は、新卒採用の3年間離職率は0%、

機会をオープンにして、キャリアを自ら描く経験をより多くの従業員に

関連キーワード

- ストーリーに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。