環境

環境マネジメント

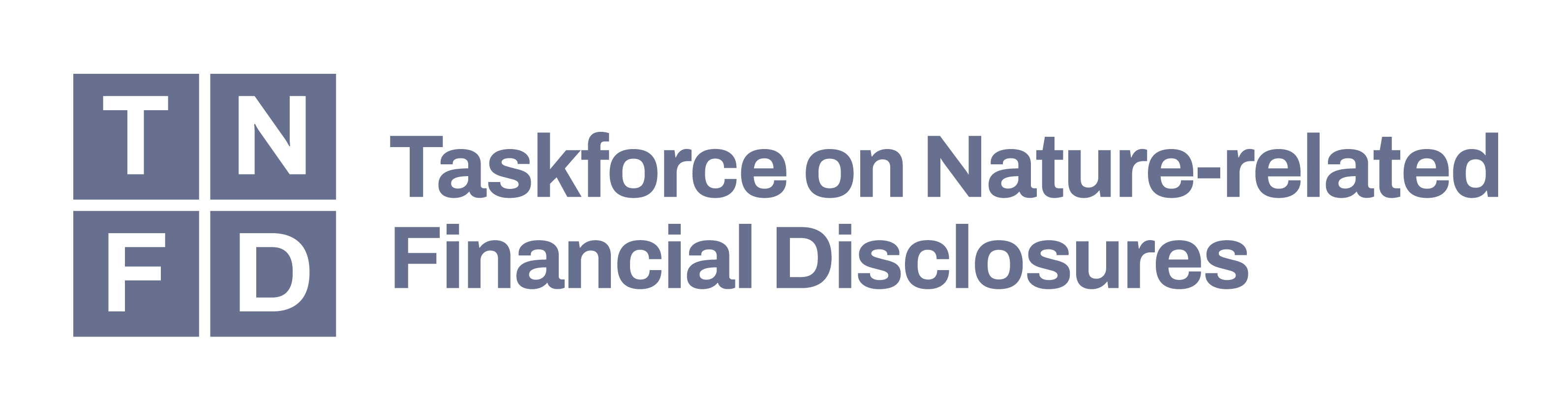

シスメックス・エコビジョン 2033

「シスメックス・エコビジョン 2033」の制定

シスメックスでは、2023年5月に「シスメックス・エコビジョン 2033」を制定しました。これは、シスメックスグループが2033年に向けて目指す長期環境ビジョンであり、ステークホルダーとともにグリーンイノベーションに挑戦し、シスメックスならではの強みを生かし、循環型社会の実現に向けた新たな常識を協創することを目指します。そして、2040年までにグループの事業所から排出される温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル目標」を設定しました※。オペレーションの効率化や省エネ施策を引き続き推進するとともに、自社の事業所の消費電力を再生可能エネルギー由来に段階的に切り替えるなど、温室効果ガス削減の取り組みを進めていきます。

長期ビジョン

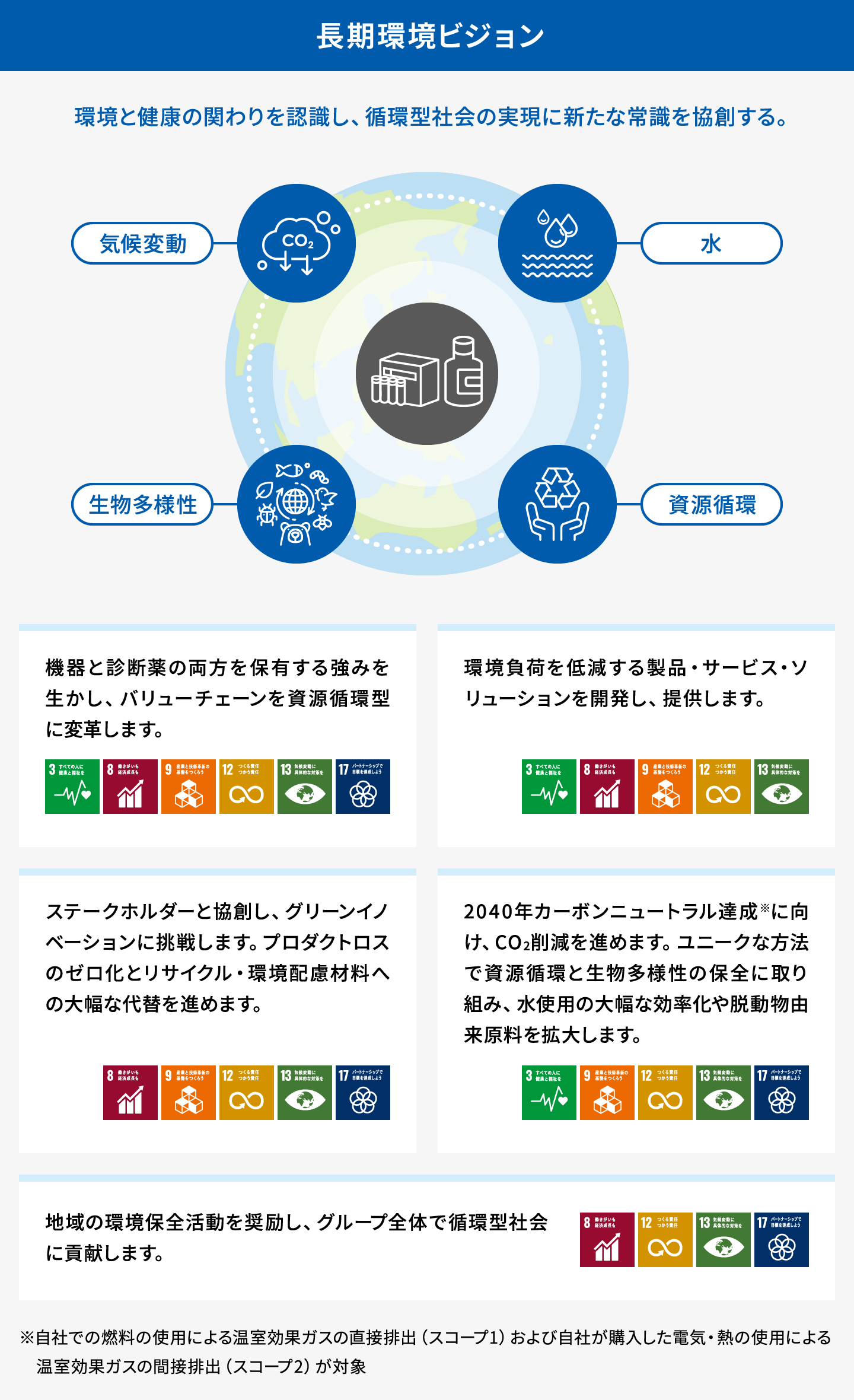

長期環境目標

SBTiよりnear-term targetの認定

シスメックスは、気候科学に基づき環境危機克服に取り組む国際的イニシアチブ「Science Based Targets initiative(SBTi)」より、グループの2033年度温室効果ガス削減目標の認定を取得しました。

当社は、「シスメックス・エコビジョン2033」の中で、自社GHG排出量(スコープ1、2)とサプライチェーンのGHG排出量(スコープ3)の削減目標を設定しています。このうち、スコープ1、2を55%削減する目標について、1.5℃目標に沿う科学的根拠に基づいていることが認められ、スコープ3における販売した製品の使用によるGHG排出量を35%削減する目標が、2.0℃を十分に下回る水準であることが認められました。また、当社が新たに設定したエンゲージメント目標は、スコープ3の購入した製品・サービス、資本財、上および下流の輸送、配送における取引先の60%が、5年以内に科学的根拠のあるGHG削減目標を持つことを推進するものとして認められました。

世界のGHG排出量削減がパリ協定の1.5℃目標まで隔たりがある中、さらなる社会要請の変化が訪れると考えられます。当社はSBTi認定を機会と捉え、事業所拠点のエネルギー調達および販売・サービスのあり方を変えることによるCO2排出減、製品に環境配慮材を用いることによる資源循環などを進めます。グループの知恵を結集した創意工夫によりグリーンイノベーションを実行し、脱炭素の取り組みを推進してまいります。

https://sciencebasedtargets.org/

TCFD・TNFD提言に基づく情報開示

シスメックスは、2021年のTCFD提言賛同以降、エコビジョンのもと取り組んできた気候変動対策に続き、2025年7月には自然関連のリスク管理と情報開示を推進することを目的としたTNFD提言に賛同し、TNFD Adopterに登録しました。気候変動や自然資本の課題を一体的に捉え、統合的なリスクと機会の評価を推進することで、事業活動への好影響と自然環境の保全を両立させる省資源や資源循環を前提とした持続可能な活動を強化します。

TNFD提言に基づく一般要件

マテリアリティの適用

社会価値と企業価値におけるインパクトの観点から定められたシスメックスのマテリアリティに加え、気候変動・自然資本への依存と影響を考慮したダブル・マテリアリティを採用

開示範囲

シスメックスグループの事業活動に加え、バリューチェーン全体を包含してリスクと機会を評価。自然資本については、事業活動における生産量や依存と影響における資源の使用 排出量の点を踏まえ重点的な評価対象を選定(今後適時追加予定)

要注意地域の定義に沿って、事業拠点(隣接エリアを含む)を対象に、生物多様性リスク評価ツール「WWF Biodiversity Risk Filter」と水リスク評価ツール「Aqueduct」、および自社の環境パフォーマンスデータより評価。現地と連携してモニタリングを継続

気候変動と自然資本は互いに影響を及ぼすため、TCFD で既に開示している内容と統合的アプローチを採用

リスクが発現する期間として、短期:1 年、中期:〜3 年、長期:〜10 年(従来から変更なし)

人権方針に基づき企業の包括的な責任の一環として環境への配慮を位置付け、自然関連の評価において事業拠点周辺地域の自治体などとの確認を含むコミュニケーションを行い、地域への環境負荷を把握

ガバナンス

シスメックスは、環境マネジメントオフィサー(取締役 常務執行役員 小野 隆)の統括・管理のもと、環境管理委員会を定期的に開催し、気候関連、自然資本などの環境課題に対する施策を推進しています。また、計画に対する活動状況や重要事項については、取締役会監督のもと、執行役員会議などの経営会議にて討議・決定を行っています。

戦略

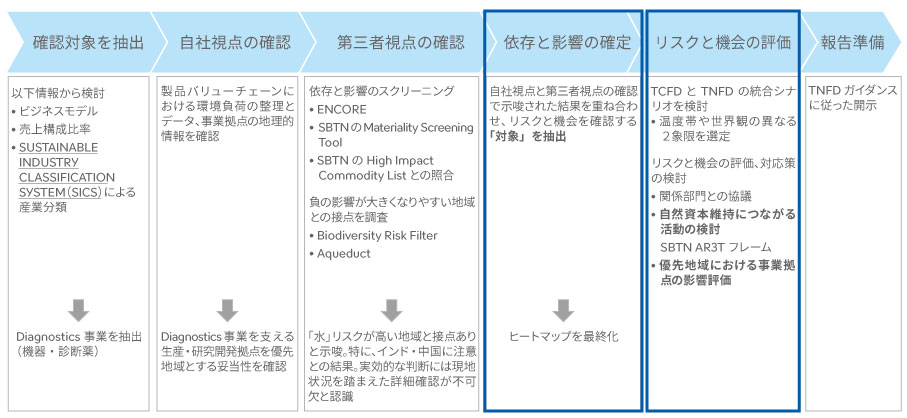

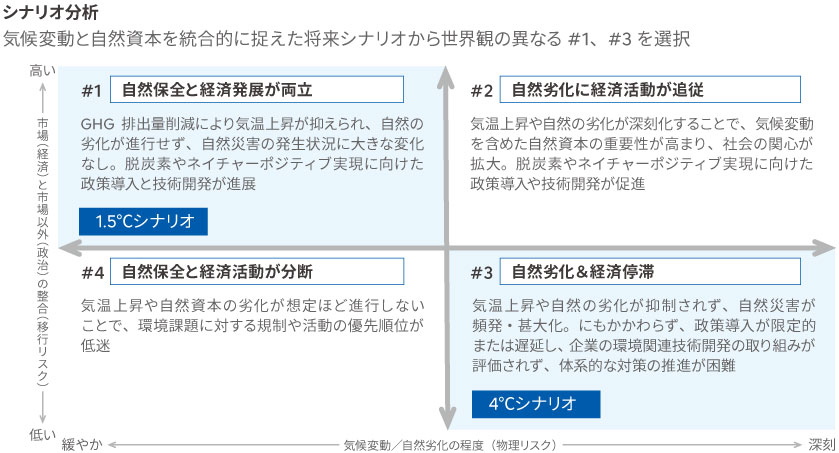

シスメックスは、2025年、気候変動と自然資本の相互影響を考慮したTCFDとTNFDの統合シナリオ※1と、長期計画経営戦略の基本戦略であるエコソーシャル戦略を踏まえてグループ全事業※2を対象にリスクと機会を再評価しました。リスクと機会が及ぼす財務影響については、2033年度の営業利益に与える影響を基準として3段階で評価を行いました。自然資本については、TNFDが推奨するLEAPアプローチを活用し、依存と影響を評価し、「淡水」と「土壌」を認識すべき自然資本として抽出しました。これらの資源の保護と持続可能な利用に向けた取り組みを強化しています。

- 1 外部シナリオツールを使用:AR6(SSP1-1.9, SSP5-8.5)、 The IPR FPS + Nature、IEA(STEPS、NZE)、Aqueduct Water Risk Atlas

- 2 自社のみならず、原材料調達や出荷物流などの上流や製品の使用など下流を含めたサプライチェーン全体を分析対象としている。

シスメックスは、TNFDが推奨するLEAPアプローチに基づいた評価を実施しました。

自社および第三者の視点から、ビジネスモデル、売上構成比率、産業分類(SICS)を踏まえて、ダイアグノスティクス事業において、製品バリューチェーン上の環境負荷を整理し、事業拠点の地理情報を確認のうえ、ENCORE、SBTNのMateriality Screening Tool、High Impact Commodity Listとの照合を行いました。

地域別のリスク評価では、Biodiversity Risk FilterおよびAqueductを活用し、自然資本への負の影響が大きくなり得る地域を特定し、淡水および土壌を重点的なリスク・機会領域として抽出しました。

さらに、TCFDとTNFDの統合シナリオに基づき、異なる温度帯と世界観の2象限を用いて将来的な影響を評価しました。その結果を踏まえた関係部門との協議を通じて、優先地域における事業活動と自然資本の関係性を確認・整理しました。

今後は評価対象地域を拡大し、自然資本(淡水・土壌)の維持・回復につながる取り組みを戦略的に推進していきます。

抽出した対象領域について、自社および第三者の視点から、自然資本への依存と事業活動による影響の有無・大きさを整理・評価しました。

| 機器 | 試薬 | |||

|---|---|---|---|---|

| 依存 | 土壌 | 土壌保護/侵食 | Middle | |

| 淡水 | 地下水 | - | High | |

| 表層水 | - | - | ||

| 水循環 | - | Middle | ||

| 生態系 | 遺伝物質 | - | - | |

| 影響 | 資源利用 | 水利用 | - | High |

| 汚染 | 大気汚染 | - | - | |

| 土壌汚染 | Middle | Middle | ||

| 固形廃棄物 | Middle | Middle | ||

| 水質汚染 | Middle | Middle | ||

| 妨害 | 騒音・光害 | - | - | |

依存・影響の整理を踏まえ、自然資本と気候変動を統合的に捉えた2つの将来シナリオを用いて、リスクと機会を評価し、対応策を検討しました。ネイチャーポジティブに向けて、自然資本維持につながる活動をSBTN(SBTs for Nature)が提唱する自然資本に対するAR3Tフレームワークで整理しました。

| リスク | カテゴリー | 想定される リスク※1 |

影響期間※2 財務影響 |

取り組み※1 |

|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | ||||

| 政策 | 気候変動 自然資本 |

法規制の変化により、原材料や技術の使用制限が発生し、製品供給が困難または高額な代替品が必要となる | 中長期 Low |

各地域の統括拠点に品質保証・薬事部門を設置し、法務規制の変化に対応 原材料の定期的なリスクアセスメントを実施し、代替原料への切替検討による安定供給の確保 |

| 市場 | 気候変動 | エネルギー・原材料・グローバル物流コストが増大する | 短~長期 High |

再生可能エネルギーの導入や省エネルギー対策・設備の効率化、さらに輸送効率の高い濃縮試薬製品の対象拡大、ボーダレス物流網整備などによるエネルギーコストの抑制 |

| 技術 | 気候変動 自然資本 |

環境負荷の低い素材や技術への移行にともない、研究開発コストや設備投資が増加 期待されたタイミングで環境規制に対応した製品の実用化が困難になる |

中長期 Low |

法規制や顧客要請、市場・業界動向を踏まえた製品・技術開発の推進、および環境配慮型素材への計画的な代替 |

| 評判 | 気候変動 自然資本 |

顧客の環境意識の変化により、当社製品の環境負荷に対する批判が生じ、需要および競争力が低下する | 中長期 High |

顧客の声を製品開発や品質改善に活用する仕組み(Voice of Customer:VOC)の活用、水平リサイクル可能な試薬容器開発など、環境配慮型の企画設計ならびに技術・製品開発の推進 |

| 物理的リスク | ||||

| 急性 | 気候変動 自然資本 |

大規模な自然災害により、工場被災やサプライチェーンの寸断が生じ、生産や製品供給が困難になる | 短~長期 High |

事業継続計画(BCP)に基づく、消費地近隣での分散生産体制の構築や、原材料の複数社購買・供給体制・輸送ルート・安全在庫の確保によるリスクを分散 |

| 慢性 | 気候変動 自然資本 |

干ばつにともなう地域的な水不足による製品の安定的な供給が困難になる | 中長期 Middle |

リスクの定期モニタリング、事業継続計画(BCP)に基づくリスクを低減 |

| 機会/カテゴリー | 想定される機会※1 | 影響期間※2 財務影響 |

取り組み※1 |

|---|---|---|---|

| 資源効率 | |||

| 気候変動 | より効率的な輸送手段の利用やIoT活用によりオペレーションが最適化される | 短~長期 High |

グローバル物流プロセスのデジタライゼーションやリモートサービス、添付文書や表示値などの製品付随情報のデジタル化を通じ、CO2削減を推進 |

| 気候変動 自然資本 |

梱包や製品設計の見直しによる原材料コストや廃棄物量が低下する | 短~長期 High |

梱包資材や形態の見直しによる省資源化、脱プラスチック素材への代替、ドライアイスフリーの超低温輸送対象の拡大、プロダクトロスのゼロ化、製造・開発工程で排出される資源の有価物化により、廃棄物削減と資源循環を図る |

| エネルギー | |||

| 気候変動 | 省エネルギー化によるエネルギーコストの削減や低炭素エネルギーへのシフトによる社会的評価が向上する | 中長期 Low |

省エネルギー対策や設備の効率化、再生可能エネルギーの導入やZEB認証取得、社用車の低燃費車への切替、電力消費量の高い既存製品切替促進を通じ、エネルギー使用量を低減 |

| 製品とサービス | |||

| 気候変動 自然資本 |

自然環境の悪化にともなう長期的な疾患動向の変化により、新たな検査機会が創出され、検査需要が拡大する | 中長期 Middle |

マラリアなどの感染症対策や薬剤耐性(AMR)に寄与する製品開発や、デジタル技術を活用した公的保健医療政策との連携強化に向けた活動を推進 |

| 市場 | |||

| 気候変動 自然資本 |

顧客の購入意識の変化により、環境に配慮した製品や非常時問わず対応可能な製品などへのニーズが高まるなど、新たな製品・サービスの創出機会が生まれる | 中長期 Middle |

省電力・小型化製品や、省エネ・省資源技術を活かしたサーキュラーエコノミー型製品、診断薬の有効期限を延長する開発などの推進 |

| 評判 | |||

| 気候変動 自然資本 |

気候変動・自然資本への取り組みと情報開示により、金融市場での評価・期待が高まる | 短~中期 Low |

TCFD・TNFD対応をはじめ、シスメックスサステナビリティデータブックなどによる環境情報の開示 |

| レジリエンス | |||

| 気候変動 自然資本 |

自然災害発生時における製品・サービスの安定供給により、顧客からの信頼が向上する | 中長期 Middle |

グローバルな供給体制や原材料の複数社購買によるバックアップ体制を構築 |

- 1 青字:前回評価からの変更箇所

- 2 短期:1年、中期:~3年、長期:~10年

自然資本(淡水・土壌)維持につながる活動

| SBTN AR3T分類※ | 水資源の維持 | 土壌の機能維持 |

|---|---|---|

| 回避 (Avoid) |

- |

|

| 軽減 (Reduce) |

|

|

| 復元・再生 (Restore・Regenerate) |

- |

|

| 変革 (Transform) |

環境配慮型技術およびグリーンインパクト製品の開発 | |

- SBTN AR3T:Act – Science Based Targets Network

リスクと影響の管理

全社的なリスクマネジメント体制として、取締役会、および取締役社長の下に内部統制委員会が組織され、その下部組織の一つとして環境管理委員会が位置付けられています。環境管理委員会は、年2回の頻度で気候変動を含む環境関連のリスクと機会の見直しを行い、関連する各部門に必要な取り組みを割り当てます。同委員会が取り組みの進捗をモニタリングします。

環境管理委員会は、中長期の視点においても、数年に一度の頻度で、事業への影響が大きな環境関連リスクを特定し対策を講じ、その結果を代表取締役が議長を務める経営会議に報告するとともに、内部統制委員会が主導する全社のリスクアセスメントにインプットします。

指標と目標

シスメックスは、「2040年カーボンニュートラル宣言※」および2033年度を最終年度とする長期経営戦略において定める非財務目標の推進に向け、「シスメックス・エコビジョン2033」およびサステナビリティ目標を設定しています。

自然資本に関する指標・目標については、TNFDの提言に基づきLEAPアプローチを通じた評価結果を反映し、全社の非財務目標体系に統合したうえで、他の環境目標とあわせて一元的に管理しています。

具体的には、気候変動に関する目標として温室効果ガス排出量削減、自然資本に関する目標として主要な試薬生産拠点の試薬生産量あたりの水消費量削減、プロダクトロスのゼロ化(未使用自社製品の廃棄率0.1%未満)、リサイクル・環境配慮材料への完全代替などを設定し、研究開発から生産・物流・廃棄まで製品ライフサイクルのあらゆる段階で、さまざまな取り組みを継続して推進していきます。

- 2040年までにグループの事業所から排出される温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標であり、スコープ1およびスコープ2が対象

環境マネジメントシステム

グループ環境マネジメント体制

ISO 14001認証の取得を推進

シスメックスでは、グループの主要な関係会社において環境マネジメントシステムの国際規格ISO 14001の取得を進めています。

2025年3月末現在、グループ20社で認証を取得し、認証取得拠点の売上比率は約70%となっています。

また、一部では活動の進捗状況や問題点をグループとして把握しマネジメント活動を強化していくために環境活動を一元化し、シスメックス株式会社、シスメックスRA、シスメックスメディカの3社9拠点で、統合認証を取得しています。この結果、環境経営に関わる情報を体系的に共有することが可能となりました。

ISO 14001 認証取得状況

| 地域 | 会社名 |

|---|---|

| 日本 | シスメックス株式会社、シスメックスメディカ、 シスメックスRA |

| 米州 | シスメックス アメリカ、シスメックス リージェンツ・アメリカ、 シスメックス ブラジル |

| EMEA※ | シスメックス ヨーロッパ、シスメックス ドイツ、シスメックス フランス、 シスメックス スペイン、シスメックスUK、シスメックス・ベルギー、 シスメックス・オランダ、シスメックス・ノルディック、シスメックス・ハンガリー |

| 中国 | シスメックス 無錫、済南シスメックス |

| AP | シスメックス アジア・パシフィック、シスメックス インディア、 シスメックス オーストラリア |

- 欧州、中東、アフリカ地域

環境監査の実施

ISO 14001認証を取得している各拠点では、環境マネジメントシステムの要求事項に従って、「内部環境監査」および「外部環境審査」を定期的に実施しています。2024年度は、認証統合している国内グループ拠点の内部環境監査、外部環境審査の不適合は、ともに0件でした。

環境教育

環境教育・訓練の実施

シスメックスでは、グループの環境活動やそれぞれの業務がどのように環境に影響を及ぼすかを周知するための全従業員向け一般教育と、各部門に設定した環境マネジメントシステム推進責任者および推進担当者に対する実務知識習得のための専門教育を実施しています。さらに、各部門で必要に応じて専門教育や緊急事態訓練なども行っています。

2024年度は、ISO統合認証の適合事業所に所属する全従業員向けにeラーニングによる環境一般教育を行いました。また、事業所担当者および製品ライフサイクル部門の担当者向けの法規制セミナーを実施しました。