1

遺伝性網膜ジストロフィ(IRD)とは

遺伝性網膜ジストロフィ(IRD)は遺伝子の変異が原因で発症する疾患群であります。このページではまずは疾患について理解を深めていただければ幸いです。

1

遺伝性網膜ジストロフィ(IRD)は遺伝子の変異が原因で発症する疾患群であります。このページではまずは疾患について理解を深めていただければ幸いです。

各項目をクリックすると、その説明箇所が表示されます。

遺伝子異常に起因する網脈絡膜変性疾患であり、「遺伝性網膜ジストロフィ」は複数の病気の総称です。関連している遺伝子は現在300種類を超えることが知られています。

眼球壁の最内面にあり、視覚的な映像(光情報)を神経信号に変換して脳中枢へ信号を送る役割を持っています。

網膜には視細胞である桿体細胞と錐体細胞が存在し、桿体細胞は明暗を、錐体細胞は中心視力や色覚を担っています。

IRDではこの網膜が障害されます。

主な症状として、 夜盲 や 視野狭窄 をはじめ、視力低下や 羞明 があります。

健常人の見え方

ものがぼやけて見えづらい

視野が狭くなる

まぶしく感じる

最も多い病気は指定難病である網膜色素変性症で、日本では約2~3万人の患者さんがいるとされています。

そのほか、アッシャー症候群や黄斑ジストロフィなどもあります。

+ボタンをクリックすると詳しい説明が表示されます。

眼に関する遺伝子の変異によって網膜に進行性の異常をきたす疾患です。

以前は原因となる遺伝子がわかっているのは網膜色素変性症の患者さん全体のごく一部でしたが、最近の研究で日本人に多い遺伝子の変異が明らかになってきました。

遺伝の仕方も遺伝子によって様々で、常染色体顕性(優性)遺伝のほか、常染色体潜性(劣性)遺伝、 X連鎖性遺伝などがあります。しかしながら、患者さんによっては家族の中で本人のみ発症する孤発例の場合もあります。また、同じ病名であるからといって同じ症状や重症度、進行度を示すわけではありません。

通常4,000人から8,000人に一人発症すると言われています。

この病気は原則として進行性ですが、症状の進行の速さには個人差がみられます。

長い経過の後に字が読みにくい状態(矯正視力0.1以下)になる方は多いですが、完全に失明する(光がわからなくなる)方はむしろあまり多くありません。

感音難聴に網膜色素変性症を伴う疾患です。

難聴の程度は軽度から重度まで様々です。

難聴は生まれつきである場合がほとんどで、網膜色素変性症は10歳ぐらいから発症し、徐々に進行していきます。

日本では人口10万人あたり約6.7人の頻度(調査研究班が実施した調査より)

常染色体潜性遺伝形式をとる疾患であり、以下の3つのタイプが存在します。

タイプ1:生まれつき高度〜重度難聴があり、両側前庭機能障害を伴う例が多く、視覚症状は10歳前後より生じるタイプ。

タイプ2:生まれつきの高音障害型難聴があり、視覚症状は思春期以降に生じることが多く、前庭機能は正常である例が多いタイプ。

タイプ3:進行性の難聴があり、前庭機能障害の有無、および視覚症状の発症時期がさまざまであるタイプ。

遺伝学的な原因によって網膜の黄斑部がゆっくりと障害され、両眼の視力低下や視野異常を生じる病気の総称です。

障害される細胞の種類や関連する遺伝子によって、スタルガルト病、錐体杆体ジストロフィ、卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)、X連鎖性若年網膜分離症、オカルト黄斑ジストロフィ、中心性輪紋状網脈絡膜萎縮など、いくつかの代表疾患に分類されています。

日本ではおよそ1万人に1人程度と言われています。

該当する疾患によって遺伝形式は異なります。

常染色体顕性(優性)遺伝:卵黄状黄斑ジストロフィ(ベスト病)、オカルト黄斑ジストロフィなど

常染色体潜性(劣性)遺伝:スタルガルト病

X連鎖性遺伝:X連鎖性若年網膜分離症

黄斑ジストロフィには性質の異なる幾つかの疾患が含まれるため、疾患また個人によっても症状は異なります。

一般的には、視力を保つために重要な黄斑部が障害されるため、視力低下(眼鏡をかけても視力が出ない)、中心視野異常(見ようと思う中心部がぼやける)等の症状が両眼にゆっくりと出現します。

また、色覚異常や羞明(まぶしく感じる)等の症状も多く見られます。

さらに、錐体杆体ジストロフィやスタルガルト病のうち重症のタイプでは、視野障害が視界の周辺部まで広がることがあります。

遺伝とは親の特徴が子やそれ以降の世代に受け継がれる現象であり、遺伝子を使って子へ特徴を伝える現象です。

遺伝子はヒトのあらゆる特徴を記録した情報で、数は約20,000個ほどです。

遺伝性疾患プラスを参考に作成

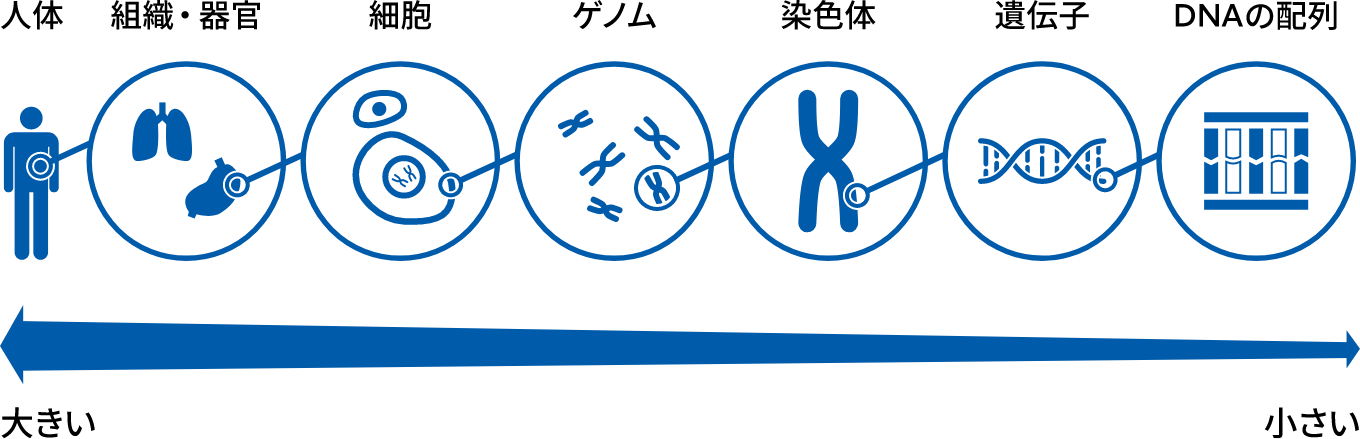

人間の体は約37兆個の細胞で作られています。細胞1つ1つに核と呼ばれるものがあり、その中には計23対のひも状の染色体が保存されています。23対の染色体は父親・母親から1本ずつ受け継いで対を成しています。染色体のなかにはDNAという物質があります。遺伝子はこのDNA上に存在する人間の体の設計図のことです。この設計図である遺伝子をもとに、体の必要な部分(手・足・頭・臓器など)が作られます。

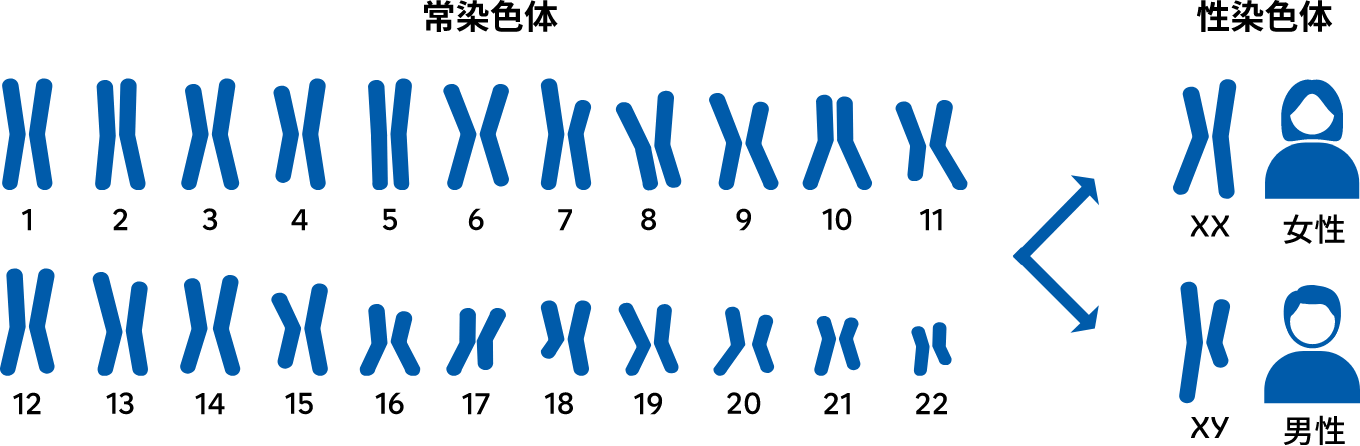

ヒトの体を構成する機能の基本単位である体細胞には23対(46本)の染色体があり、22対(44本)は常染色体と呼ばれ、残りの1対(2本)は性染色体とよばれます。性染色体には男性と女性の性別を決定する役割があり、男性はXY、女性はXXの染色体をもちます。体細胞は個体の生存に必須ですが、子孫に伝達する情報を持ち合わせていません。

| 常染色体 | 性染色体 | |

|---|---|---|

| 男性 | 44本 | XY |

| 女性 | 44本 | XX |

生殖細胞は親の遺伝情報を子供に伝える役目を持っており、具体的には23本の染色体しかない卵子と精子を指します。卵子と精子が結合することによって、23対(46本)の染色体をもつ受精卵が生まれ、結果、親の遺伝情報を受け継ぎます。

| 常染色体 | 性染色体 | |

|---|---|---|

| 男性 | 22本 | XまたはY |

| 女性 | 22本 | X |

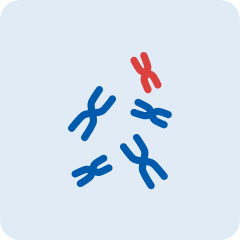

遺伝性疾患は、1つの遺伝子の変異で発症する病気、複数の遺伝子の変異が重なると発症する病気、遺伝子の変異と環境的な要因の組み合わせで発症する病気、染色体の全体や一部の構造が変化して起こる病気など、多岐にわたります。

遺伝性網膜ジストロフィは遺伝性の病気ですが、必ずしも病気が伝わるとは限りません。

どの程度の確率で病気が遺伝するかは、原因遺伝子によって異なります。

染色体が一本多い など

ちぎれて

無くなっている など

異常なタンパク質の

設計図ができる など

配列が変化、

一つ飛ばしになる など

出典元: 遺伝性疾患プラス 遺伝性疾患とは

+ボタンをクリックすると詳しい説明が表示されます。

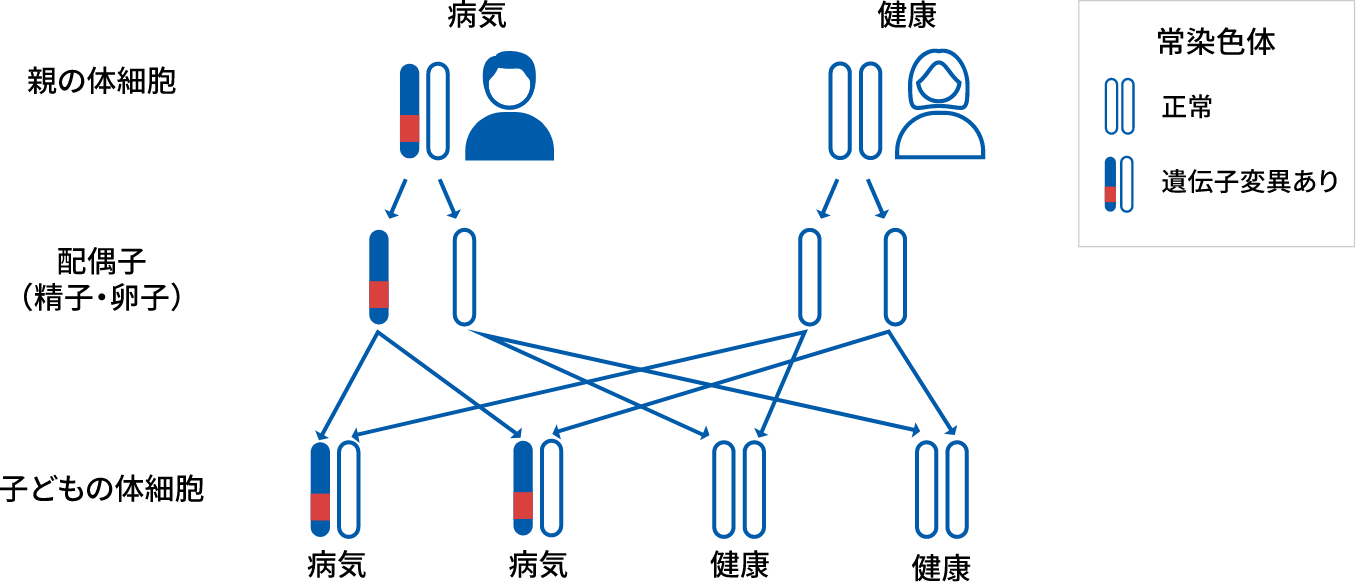

原則として50%の確率で子供に病気が伝わります。

遺伝性疾患プラスを参考に作成

精子と卵子のどちらかの常染色体に異常な遺伝子がある場合、一対の染色体をつくったとき片方の遺伝子に欠陥があるだけで発病します。

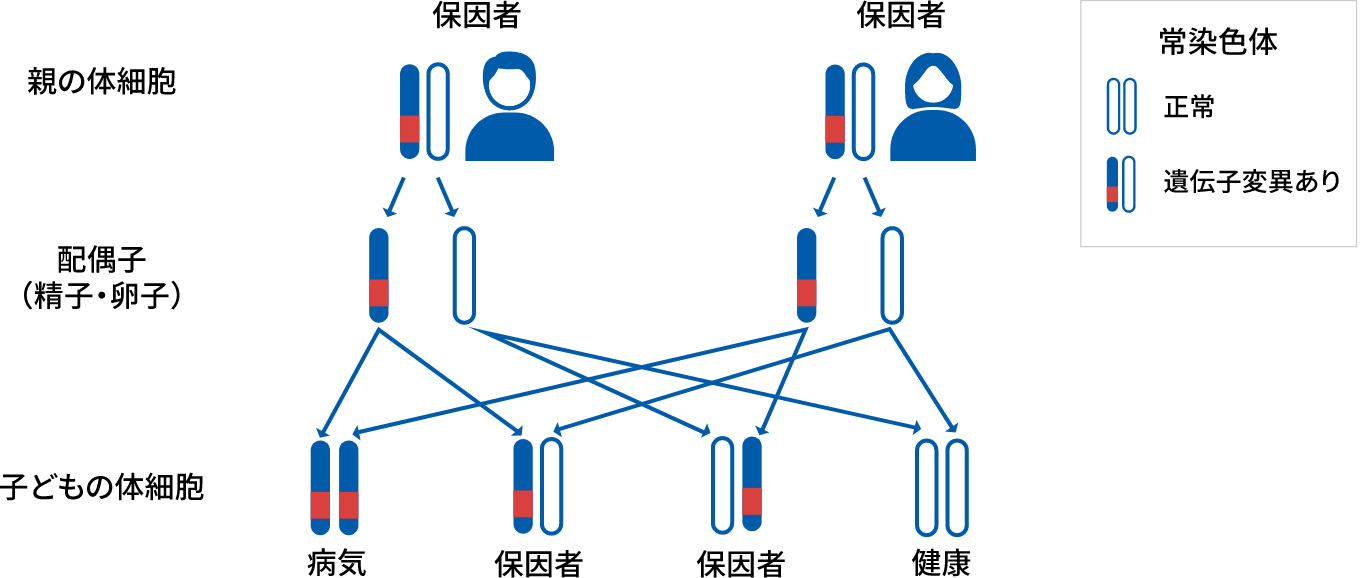

きょうだいで同じ病気の方がいる場合がありますが、子供に病気が伝わるのは1%以下です。ただし、近親婚の場合は、子供に伝わる可能性がこれより高くなります。

遺伝性疾患プラスを参考に作成

精子と卵子の常染色体のどちらにも異常な遺伝子がある場合、一対の染色体をつくったとき両方の遺伝子に変異があるときのみ発病します。

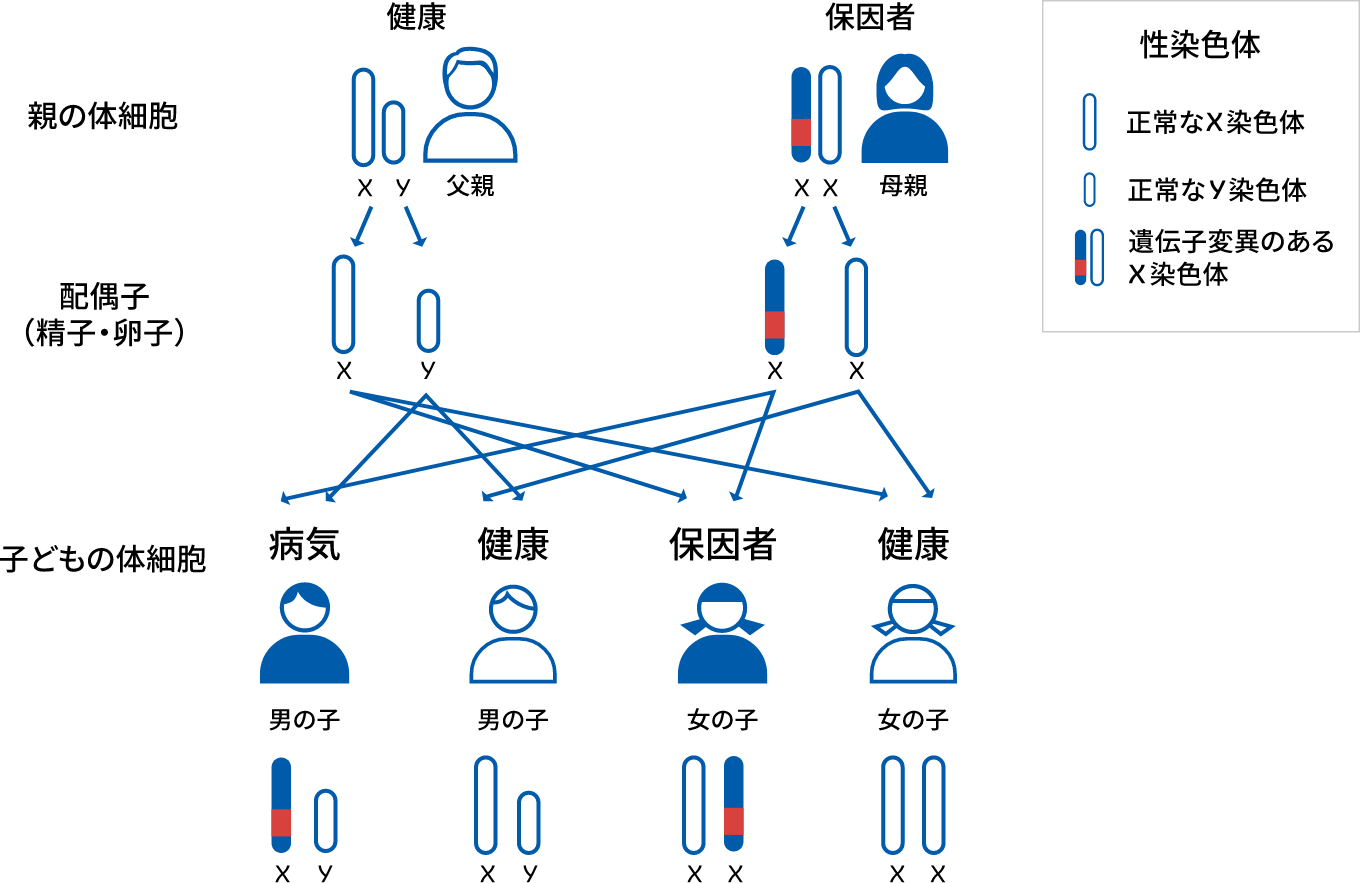

男性では典型的な症状が出ますが、女性では症状に幅があります。父親が症状を持っている場合、父親から男性の子供には遺伝しません。

遺伝性疾患プラスを参考に作成

卵子の性染色体はXのみですが、精子にはXの性染色体をもつものとYの性染色体をもつものの2種類があります。そのため卵子のX染色体に変異があると、ひとつしかX染色体をもたない男性が発病します。この場合、女性は発病はしませんが、遺伝子変異を1つもつ保因者となります。

遺伝形式は家族歴からある程度推測することはできますが、確定するためには原因遺伝子の特定が必要となります。

典型的な家族歴がある場合だけでなく、ご家族の状況からどの遺伝形式かを判断することが難しい場合も少なくありません。

ご家族ごとに状況が異なりますので、遺伝カウンセリングで正確な情報を確認してください。

近藤 峰生先生(三重大学大学院医学系研究科・医学部 眼科学)

前田 亜希子先生(神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター)